Mon troisième roman, la suite des aventures de Victor, vient de paraître !

Victor Brennan, le héros de

"DES COLTS ET DU BEETHOVEN"

revient !

PARTIE I

EN ATTENDANT MIEUX

I

Le train avait quitté Omaha depuis peu et

filait droit sur Chicago. En cette matinée d’octobre 1877 le ciel était si bas

que la cheminée de la locomotive à vapeur semblait devoir le fendre pour s’y

ouvrir un passage. La fumée qui s’échappait d’elle se mêlait aux noires nuées. Un

fantastique orage se préparait. La machine fonctionnait à plein régime. Elle

donnait l’impression de vouloir s’éloigner au plus vite de la capitale du

Nebraska, ne désirant pas s’attarder dans ces immenses plaines solitaires dont

seule une maigre bourgade ou une exploitation isolée venaient rompre la

monotonie.

Cela faisait déjà quatre jours que Victor[1] voyageait. Dans la matinée

du premier octobre, il était monté dans le train du Pacific Railroad qui avait

parcouru sans incident notable les mille cinq cents miles séparant San

Francisco d’Omaha, passant par Salt Lake City et Denver. Ah Denver… Victor

aurait bien voulu s’y attarder pour aller saluer ses amis, notamment Lily et

Martin, ou déambuler dans les rues de cette belle ville qu’il aimait tant. Mais

il n’en était pas question. Pas question non plus de descendre à Omaha, sa

ville natale. Il n’avait pu y faire qu’une courte halte. A peine avait-il eu le

temps d’avaler un café et un œuf au plat dans un saloon près de la gare qu’il

avait dû sauter dans le train en partance pour Chicago. Radomir avait été

catégorique sur ce point : il lui était formellement interdit de s’arrêter

en cours de route. Il était attendu de pied ferme à Washington pour le mardi

huit octobre. En cas de retard d’un train, dû à un accident ou à toute autre

raison, Victor devait impérativement et sans délai le signaler par télégramme à

Radomir. Et encore ! Cela serait ensuite vérifié à Washington. Pas de

tromperie possible. Sous peine d’être remis en prison aussitôt.

Toutefois, Radomir avait bien fait les

choses. Pour adoucir les rigueurs de ce très long voyage - la traversée des

Etats-Unis d’Ouest en Est, soit plus de deux mille huit cent miles - il lui

avait réservé, pour chaque nuit passée à bord, une place de voiture-lit. Victor

pouvait ainsi, le soir tombé, se retirer derrière les lourds rideaux de satin

amarante et disposer d’une confortable couche. Néanmoins, malgré le calme qui

régnait dans le wagon, Victor ne parvenait pas à dormir paisiblement. Car, si

en cette journée d’automne l’orage allait éclater sous peu, cela faisait quatre

jours que la tempête grondait sous son crâne. Depuis son départ précipité de

San Francisco, il n’avait cessé de tourner et retourner le problème dans tous

les sens. Sans en trouver la moindre issue…

Le Service Secret. Agent du Service Secret

des Etats-Unis. Ça consiste en quoi en fait ? Parce que Domir, il ne m’a

pas vraiment expliqué la chose en détail. Aussi, nos retrouvailles ont été si

courtes. A peine quelques heures. Que m’a-t-il dit ? Ah oui, que c’était assez

nouveau, il a été créé il y a douze ans. Et puis ? Qu’il luttait contre la

fausse monnaie, la contrebande et les fraudes foncières. Oh, comme ce doit être

passionnant ! Pff, agent du Service Secret ! Je n’ai vraiment pas envie

d’entrer là-dedans, moi ! Déjà que je suis parti de chez Pinkerton car je

ne supportais pas leurs ordres ineptes. Alors là, m’occuper de fausse

monnaie ! Aller courir au Mexique, comme Domir, ou dans quelque autre coin

oublié de Dieu, risquer sa vie, pour pourchasser quelques malheureux

faux-monnayeurs ! De la fausse-monnaie ! Qui s’en soucie ? Pff,

quelques dollars de plus ou de moins, quelle importance ? Et tout ça pour

quel salaire ? Domir ne me l’a pas dit. Ah, mais qu’est-il allé faire dans

cette galère ? Quelle idée lui est passée par la tête d’aller se fourrer

dans ce Service Secret ? Et de m’y embringuer par la même occasion !

Mmm, il m’a dit qu’il n’avait pu faire autrement. Soit il acceptait, soit

c’était la corde. Aussi… il faut dire… Il n’a pas toujours été très

raisonnable... Il avait tendance à sortir son arme pour un oui ou pour un non.

Un formidable coup de tonnerre retentit.

Certains passagers en sursautèrent. Victor tourna machinalement la tête vers la

fenêtre. Une forte pluie battait la vitre et des éclairs striaient le ciel

désormais noir comme de la suie. Mais il ne prêta guère attention à ces

déchaînements de la nature, tant il était absorbé dans ses pensées. Il était à

ce point préoccupé qu’il n’avait même pas remarqué que depuis Omaha une

mignonne brunette tentait d’attirer son regard, apparemment séduite par ce beau

jeune homme, si élégant et courtois - Victor avait aidé la maman de la jeune

fille à mettre son panier dans le filet au-dessus de leur tête. L’obscurité

avait envahie la voiture, un agent arrivait pour allumer les lampes disposées

au plafond. La brunette prit alors une jolie boite en fer-blanc dans le sac qui

était à ses pieds et l’ouvrit délicatement. Elle contenait des biscuits d’un

beau rose qui dégageait une odeur bien appétissante. La jeune fille hésitait à

en offrir un à son charmant voisin, intimidée par son air sombre et soucieux.

Mais… C’est que moi non plus, je ne peux

pas refuser d’entrer dans ce fichu Service Secret. Ah quelle guigne !

Radomir me l’a bien redit avant que je ne le quitte, ce James… James comment

déjà ? West ? Non, c’est ridicule ça, James West, ce n’est pas ça.

James… Oh, je ne sais plus. J’aurai bien le temps de vérifier cela, j’en ai

encore pour trois jours avant d’atteindre Washington. Enfin, ce James est un

chef influent du Service Secret et il n’est pas du genre à plaisanter. Il ne

manquera pas de me faire rechercher à travers tout le pays pour me faire

arrêter si je ne me présente pas à lui. Et qui dit arrêté… dit pendu ! Ah,

vraiment, quelle guigne. Ce Domir… Il n’aurait pas pu agir autrement ? Il

ne pouvait pas juste me tirer de prison, faire en sorte que je sois innocenté

et on en restait là ! Il m’a assuré que cela ne lui avait pas été

possible, qu’il n’avait pu obtenir ma libération qu’après avoir réussi à

persuader - difficilement - ce fameux James que je ferai une excellente recrue

pour le Service Secret. Mmm, est-ce que c’est bien sûr, ça ? Il n’a

peut-être pas tout tenté ?

Oh !! Heureusement Radomir

n’entendait pas les pensées de son cher ami ! « Pas tout

tenté » ! Radomir ? Lui qui, pendant plusieurs jours avait vécu

dans l’angoisse de le voir mourir et qui avait œuvré d’arrache-pied pour le

sauver !

Non sans une inconséquence certaine,

Victor estimait qu’il était désormais en droit de poursuivre sa vie à sa guise

malgré les crimes qu’il avait commis. Comme il l’avait toujours fait. Après

tout, quand il était tueur à gages, nul ne l’avait jamais empêché de mener

l’existence qu’il souhaitait. Sauf lorsque Blake Hole lui avait envoyé ces

trois mercenaires à ses trousses et qu’il avait bien failli y passer. Mais tout

cela était terminé. Blake Hole reposait maintenant dans un cimetière de Boston,

Victor l’ayant abattu un an plus tôt.

Bon, bien sûr, Radomir, j’ai une entière

confiance en lui. Je ne remets pas sa parole en doute. Jamais je ne me

montrerai ingrat envers lui. Après la mort de papa, il a été tout pour moi. Je

l’aime comme un frère, comme un père, Radomir. Je lui dois tellement. Je ne

savais rien de la vie avant lui, il m’a initié à tellement de choses. C’est lui

qui m’a appris à manier un Colt…

Machinalement, Victor

glissa sa main gauche sous son manteau, pour vérifier que les deux armes

données par son vieil ami étaient toujours

bien à leur place. Ils s’agissaient des deux mêmes Colts que Radomir lui

avait offerts le jour de ses vingt-et-un ans. Ce grand diable de Tchèque avait

réussi à les récupérer auprès du shérif de San Francisco.

Et sans lui, que serais-je devenu, quand

je suis parti comme un jeune fou à la recherche des meurtriers de mon

père ? Je n’avais même pas dix-sept ans. C’est lui qui a guidé mes

premiers pas dans l’Ouest. Et surtout, je lui serai éternellement reconnaissant

de m’avoir sorti de cette effroyable situation. Car malgré ses belles paroles,

je ne pense pas que l’avocat aurait pu m’éviter la peine de mort. Ah, tout cela

à cause de ce crétin d’Albert ! Qu’est-il venu sur scène se faire trouer

la peau ! En tout cas, à l’heure qu’il est, sans l’intervention salvatrice

de Domir, mon corps, dépendu, reposerait six pieds sous terre. Et maman, Laura

et Elmer pleureraient de concert sur ma tombe dans un cimetière de San

Francisco. Oui, toute ma vie, j’éprouverai de la gratitude et de l’amour pour

Domir… Et de l’admiration ! Quel violoniste ! Combien j’aimerais

encore jouer avec lui notre sonate, « Le printemps », de

Beethoven !

Victor se tourna un peu sur son siège et

vit enfin la jeune fille brune qui s’enhardit alors à lui tendre un de ses

gâteaux. Il la remercia et le prit bien volontiers car l’œuf avalé en vitesse à

Omaha n’avait guère calmé sa faim.

-

Je les ai faits moi-même, précisa la jeune

femme d’une voix fluette.

Victor, la bouche pleine, se contenta de

hocher la tête et de la gratifier d’une espèce de sourire qui ressemblait

plutôt à une grimace. C’est que le gâteau, malgré son doux parfum, était dur

comme du bois. Il ne parvenait pas à le croquer et se demandait s’il n’allait

pas se casser une dent dessus. Quand elle lui proposa d’en prendre un autre, il

lui lança un regard reconnaissant et lui fit un petit signe de la main - étant

toujours dans l’incapacité de parler - pour lui signifier qu’un seul suffirait.

Puis, désirant couper court à ce qui pouvait être un début de conversation, il

fit mine de se plonger dans le journal qu’il avait acheté à Omaha, afin de

pouvoir s’adonner pleinement à ses réflexions.

Il faut que je trouve autre chose pour

m’en sortir… Et si je quittais les Etats-Unis ? Pour le Mexique ?

Bah, le Mexique… ça ne me dit rien à moi ! Allais me perdre dans leurs

fichus déserts, m’ennuyer dans leurs villages miteux ! Y a-t-il seulement

des villes au Mexique ? D’ailleurs comment s’appelle leur capitale ?

S’ils en ont une ! Ou

alors… partir en Europe ? En Angleterre ? Ou en France. Après tout,

je parle le français - même si maman me dit que je fais parfois des fautes. Je

peux trouver un travail. Mmm… Donner des leçons de piano ? Ou m’exhiber en

concert ? Ce n’est pas une perspective folichonne. Enfin, ça, comment

gagner ma vie, je verrai plus tard. Je vais bientôt arriver sur la côte Est, là

je ne suis pas recherché - enfin, pas pour l’instant - donc je suis libre de

monter dans un navire pour la France. Je ne sais pas si les quelques dollars

qui me restent suffiront à payer mon passage, mais tant pis, je proposerai de

travailler à bord. Oui mais, quitter les Etats-Unis… Et Laura ? Et

maman ? Oh, Laura, si elle m’aime autant qu’elle le dit, elle me suivra

bien dans n’importe quel pays. Elle pourra être médecin en France. Elle aura

juste à apprendre la langue. Et maman ? Cela lui fera peut-être plaisir de

revenir dans son pays natal ? Pour ce qui est de ce gros fainéant de

George Walter - quelle idée a-t-elle eu de l’épouser, cet homme sans

caractère ? - elle en fait ce qu’elle veut, il la suivra jusqu’au bout du

monde. Même s’il fera la tête. Il ne souhaite rien tant que de revenir à Omaha.

Revenir à Omaha. Victor aussi aurait aimé

retourner dans sa ville natale. Il repensa à son enfance. A son père. Quand il

lui permettait de le retrouver à la banque en fin de journée. Lorsqu’il lui

avait offert son premier cheval. Il sourit en repensant à la frayeur de sa

mère. « Il est trop petit, il va tomber ! », ne cessait-elle de

s’écrier. Le rêve de son père, élever des chevaux, brisé par sa mort

prématurée… Et cette petite fille au si fort caractère, qui lui

disait : « Plus tard tu seras juge comme papa et nous nous

marierons »… Laura. Jamais il n’aurait pu imaginer à cette époque qu’elle

deviendrait sienne. Il se revit arpentant les rues poussiéreuses de la ville.

Entrer dans la belle maison de sa mère, qu’il retrouvait toujours avec plaisir

après ses dangereuses expéditions. Même s’il leur arrivait de se disputer un

peu. Et le vieux Tom ! Qui s’occupait si bien de ses montures. Puis vint

le souvenir des folles journées passées avec Octavie à Denver. Les

merveilleuses chevauchées à travers les grandes plaines sur son infatigable

Terpsichore. Terpsichore ! S’il partait, il ne reverrait plus jamais sa

magnifique jument tant aimée ! Il secoua la tête - la brunette, qui ne le

quittait pas des yeux, pensa qu’il désapprouvait le contenu d’un article. Non,

décidément, il n’avait pas envie de quitter son pays. De partir pour un

ailleurs inconnu. Loin de ses amis. Loin des siens.

Et puis Laura qui me suivra où que

j’aille… C’est vite dit ! C’est que Laura, elle n’a pas un caractère

facile. Il n’est pas sûr du tout qu’elle accepte de partir de San Francisco.

C’est une vraie tête de mule par moments. Quant à maman… Elle ne viendra pas

non plus en France. Elle me l’avait dit, après la mort de papa, que pour elle,

la France, c’était fini. Elle ne voulait plus jamais y remettre les pieds. C’était

une vie trop triste. La mort de sa mère. Une histoire d’amour avec son cousin

qui s’était mal terminée. La pingrerie de son père. Elle m’a raconté qu’elle

avait tout le temps froid car il refusait de mettre le chauffage avant la Toussaint… Et puis, j’ai bien l’impression qu’elle ne

veut plus retourner à Omaha. Juste avant cette sale affaire à cause de ce

crétin d’Albert, elle s’était mise en tête d’acheter une maison non loin de

celle de la sœur d’Elmer, dans ce beau quartier de Russian Hill. Et aussi

d’ouvrir une nouvelle boutique de chapeaux sur Market Street.

Il leva les yeux de son

journal. Cependant comme il vit la brunette aussitôt lui sourire, avec sa boite

en fer-blanc à la main, il se replongea dans son journal. En d’autres temps, il

se serait comporté bien différemment, mais dans le cas présent, il n’avait pas

le cœur à jouer les séducteurs. Et puis il y avait Laura. Il en était tellement

épris qu’il était sûr de lui être éternellement fidèle.

L’orage se calmait. Le soir approchait.

Les voyageurs les plus aisés n’allaient pas tarder à regagner leur couchette.

Quand même ce Domir… Dans quel pétrin il

ne m’a pas fichu, avec son satané Service Secret ! A cause de lui, me

voilà obligé de traverser les Etats-Unis d’Ouest en Est ! Et qui plus est,

à un train d’enfer. Tout ça pour me mettre sous la coupe de ce type, là, de ce

James… James quelque chose, pour pourchasser trois ou quatre malheureux qui

impriment de faux billets ! C’est bon que j’étais tellement surpris quand

j’ai revu Radomir ! Mais j’aurais dû lui dire, que je ne voulais pas de

son Service Secret. Et puis, pendant combien d’années je vais devoir y

rester ? Il ne m’a pas dit ! Parce que, moi, je veux retrouver ma

liberté un jour. Pff, quelle guigne ! En même temps, si je n’y vais pas,

je trahis Domir. Et ça, trahir Domir, ça ne m’est pas possible. Même si… Il

faut bien dire que… il n’était pas là, quand j’avais tous ces tueurs aux

trousses, l’année dernière. Ce n’est pas sa faute, ouais, je sais, mais, bon…

C’est juste pour dire… Bref, je vais faire ce qu’il me demande, mais, ça me

coûte.

[Texte protégé par la SDGL, déposé sur la plateforme numérique Hugo]

[1] Voir

« Des Colts et du Beethoven (Et il paraît que la musique adoucit les

mœurs…)» d’Elsa Errack.

site Elsa Errack

Et merci à Wendy Wendev pour son remarquable travail !

Les lecteurs en parlent:

Avis de Clotide Moreira Da Silva sur Amazon

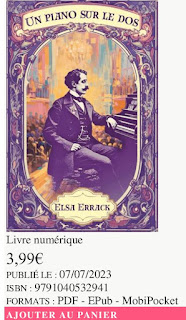

J’ai été tout de suite attirée par la couverture de ce roman. Le parme romantique, les formes « moderne style » qui entourent cet homme appuyé sur son piano. Il semble concentré. Est-ce le début ou la fin de son récital ?

Cet homme, c’est Louis Moreau Gottschalk, compositeur et pianiste du XIXeme siècle. J’ai plongé avec délice dans cette vie d’artiste, voyageant aux quatre coins du monde, bravant les guerres, les épidémies et les tremblements de terre, toujours accompagné de Firmin, son serviteur et ami. Et puis, il y a les femmes, celles d’une nuit, celles qui l’attendent à la sortie et Ada qui hante sa vie.

La plume est fluide. L’auteur nous entraîne dans des récitals où l’artiste n’a qu’un seul objectif : toucher son public, quel que soit son milieu et sa classe sociale. D’ailleurs, je n’ai pu m’empêcher d’aller écouter les musiques de ce grand Monsieur…et comme pour cette biographie joliment écrite, je n’ai pas été déçue.

Avis du comité de lecture de Librinova

100% des lecteurs recommandent votre livre

Une biographie romancée d’un homme connu dans les

milieux "autorisés " comme il est parfois dit, mais aussi une

biographie très accessible de par l’écriture et les thèmes abordés. L’auteur

nous raconte l’ histoire extraordinaire d’un musicien voyageur et de son homme

de confiance, Firmin. Un tour du monde en un peu plus de 80 jours mais avec

autant de découvertes et d’émerveillement. Tout est fouillé, précis ce qui nous

donne envie de lire sans s’arrêter , emporté que l’on est par le récit et une écriture fluide. Des notes d’auteur en début et fin de livre avec des

biographies, des liens d’œuvres sur YouTube, et une postface revenant sur le

destin des personnages principaux et secondaires. Une lecture dense, érudite

complète et très intéressante.

Résumé

Dans cette biographie romancée de Louis Moreau Gottschalk vous allez découvrir le destin tumultueux de ce compositeur et pianiste américain du XIXe siècle. Né à La Nouvelle Orléans en 1829, il quitte son pays à l’âge de onze ans pour étudier le piano à Paris. Très vite, il y connaît la gloire. Ses compositions originales, inspirées aussi bien de mélodies créoles que de rythmes africains entendus dans sa Louisiane natale, surprennent et enchantent le public européen. Frédéric Chopin lui prédit qu’il sera le « roi des pianistes ». Après une tournée triomphale en Suisse et en Espagne, il revient en Amérique.

Louis

Moreau Gottschalk est un infatigable voyageur, poussé par sa curiosité et son

goût de l’aventure. Toujours accompagné de son fidèle Firmin qui veille tout

autant sur ses malles que sur sa vie, il parcourt inlassablement les Caraïbes,

les Etats-Unis puis l’Amérique du Sud. Malgré une santé fragile, il enchaîne

les tournées, donne concert sur concert et s’épuise dans l’organisation de formidables

festivals qui attirent les foules. Ce virtuose nomade se produit indifféremment

devant les publics éclairés des grandes villes que ceux des campagnes où l’on

n’a jamais vu un piano. Guerres civiles, épidémies de choléra ou de fièvre

jaune, tremblements de terre, accidents de train, révolutions… rien n’arrête

Louis Moreau Gottschalk ! Il est prêt à surmonter tous les obstacles pour

offrir un récital à ses auditeurs ! Reçu par les souverains, célébré comme

le plus grand compositeur de son temps dans nombre de pays, ses admiratrices

sont légion, se disputant un morceau de son gant ou une mèche de ses

cheveux ! Mais lui qui rêve de poser un jour ses bagages et qui court

après la fortune, que trouvera-t-il au bout du chemin ? La belle Ada,

l’actrice rencontrée à New York, sera-t-elle celle avec qui il fondera ce foyer

tant espéré ?

Lisez les premières pages ci-dessous.

Préface

Louis Moreau Gottschalk était à son époque un

musicien mondialement célèbre. Aujourd’hui il n’est plus considéré comme un

compositeur majeur et ses œuvres sont peu connues. Il a laissé environ trois

cents compositions. Sa musique a été jouée jusqu’au début du XXe siècle, puis

peu à peu est tombée dans l’oubli.

Cependant Louis Moreau Gottschalk a eu une grande

influence sur certains compositeurs. Il est notamment considéré comme le

précurseur du ragtime[1]. Certaines de ses

compositions caribéennes comme « Ojos Criollos[2] »,

« Pasquinade », « Souvenir de Porto Rico » et aussi « Le

Banjo », annoncent les premiers accents de ce style pianistique très

syncopé et rapide. Le ragtime mêle au folklore afro-américain des influences

européennes. Il est une des sources du jazz. Scott Joplin, auteur de

« Maple Leaf Rag[3] » (1899), l’une des

plus célèbres compositions de ragtime pour piano, avait entendu les œuvres de

L.M. Gottschalk et s’en est inspiré.

Quelques œuvres de Louis Moreau

Gottschalk à écouter.

·

« Le

Banjo » fantaisie grotesque (1853).

https://www.youtube.com/watch?v=BUpfagdPZJk L’interprétation de Matt

Herskowitz est époustouflante !

·

« Ojos

criollos » danse cubaine (1859).

https://www.youtube.com/watch?v=bnB2crhTtws par Eugène List, pianiste qui a

enregistré de très nombreuses œuvres de L.M. Gottschalk.

·

« La

nuit des Tropiques » symphonie (1858-59).

https://www.youtube.com/watch?v=45bqK_MRHZM

par Richard Rosenberg avec l’orchestre de Caracas, Venezuela.

·

« La

Grande Tarentelle » (1868), pour piano et orchestre. Elle connut

un grand succès longtemps après la mort de L.M. Gottschalk.

https://www.youtube.com/watch?v=N7B9x-Tf45Y

Sources et documents consultés :

-

Le

journal de L.M. Gottschalk écrit en français, retranscrit dans le livre « Les

voyages extraordinaires de L. Moreau Gottschalk, pianiste et aventurier »

de S. Berthier. Editions Favre 1985. Tous les extraits du journal de L.M.

Gottschalk cités dans ce roman proviennent de ce livre.

-

Certaines

lettres du compositeur, à retrouver sur le site www.gottschalk.fr

-

« Louis Moreau Gottschalk » de S. Frederick

Starr. University of Illinois Press,

2000.

-

« Le

pianiste voyageur (la vie trépidante de Louis Moreau Gottschalk) » de

Catherine Sauvat. Payot, 2011.

-

Plusieurs

sites, notamment : www.gottschalk.fr très complet, il propose des

éléments biographiques, des photos et une présentation détaillée de toutes les

œuvres du musicien.

Prélude

Chères

Tropiques

« Hommage

à notre défunt et éternellement regretté Louis Moreau Gottschalk. Le barde des

Tropiques n’est plus ! »

Je

vais essayer d’éloigner les journaux de monsieur. Sinon, il va être désolé

d’apprendre qu’il est mort à nouveau. Il va encore vouloir écrire tout un tas

de lettres pour dire qu’il est bien vivant. La dernière fois on l’avait fait

mourir d’une mauvaise fièvre, aujourd’hui, c’est d’une rupture d’anévrisme. Je

vais me hâter de le retrouver, les médecins sont peut-être revenus auprès de

lui pour lui faire subir leurs tortures. Si je ne les éloignais pas constamment,

ils l’auraient sans doute déjà achevé. On les croirait tout droit sortis d’une

pièce de Molière, avec leurs sangsues, leurs saignées et leurs bains

bouillants. Il faut dire aussi que monsieur ne se ménage pas alors qu’il a une

santé plutôt fragile. Pour préparer ce concert monstre au Tacón, il a tellement

travaillé ! Il n’en dormait plus que deux ou trois heures par nuit. Ce

n’est pas étonnant qu’il soit tombé gravement malade.

-

Monsieur n’est pas raisonnable !

Sortir si vite du lit ! Alors que vous tenez à peine debout.

-

Mon bon Firmin, il faut bien que je m’y

remette, ces concerts de la saison prochaine ne se prépareront pas tout seuls.

-

Monsieur ne peut-il pas en laisser le soin

à son ami, M. Espadero ?

-

Nicolás joue à la perfection mais serait

incapable d’organiser un tel évènement. Pourquoi essaies-tu de cacher ces

journaux ? Ah, je vois, ils annoncent la funeste nouvelle… Donne-les-moi,

de toute façon, tu sais bien que je vais en prendre connaissance.

Moreau[4] jeta un œil sur le

premier.

-

Hum, en voilà une belle oraison funèbre,

je la garderai ; tout comme l’illustration, elle est romantique à souhait.

Je vais encore devoir rassurer tous mes admirateurs, d’Europe ou d’Amérique.

Mais pour lors, je vais me remettre à mon opéra. Apporte-moi un café… et aussi

quelque-chose à manger, j’ai à nouveau un peu faim. Heureusement, car je suis

devenu si maigre que je me suis fait peur en me regardant dans le miroir !

J’ai cru voir un fantôme ou un zombi comme l’on dit par ici !

-

Que monsieur ne parle pas ainsi aussi

légèrement, répliqua aussitôt Firmin en se signant trois fois.

-

Bien, bien, ne fais pas cette tête. Et

tiens, fais-moi préparer un plantain frit.

-

Monsieur ne veut pas quelque-chose de plus

léger plutôt, je sais que vous aimez beaucoup ce plat mais je crois qu’une

petite soupe de pois boucoussou et une décoction de moringa seraient

préférables. Je vous fais apporter ça tout de suite, monsieur.

-

Tu sais bien que je n’aime pas les pois

bou...

Firmin était déjà sorti de la pièce.

Moreau se résigna. Son domestique lui était étonnamment dévoué et s’occupait de

lui comme d’un bibelot chinois mais il n’en faisait souvent qu’à sa tête. Il ne

regrettait pourtant pas de l’avoir engagé, car même s’il n’était pas dénué

d’excentricités, il était doué d’un très solide sens pratique et faisait preuve

d’une extraordinaire ingéniosité. Il l’avait rencontré à la Guadeloupe l’année

précédente. C’était juste après qu’il ait quitté l’île de Saint Thomas pour

échapper à l’épidémie de fièvre jaune qui y sévissait et un séjour étourdissant

à la Martinique. Il y avait connu là un triomphe, lors de son concert donné en

clôture de la fête organisée pour l’inauguration d’une statue de l’impératrice

Joséphine à Fort-de-France. Cela faisait déjà quatre ans qu’il bourlinguait

dans les Antilles, allant d’une île à l’autre au gré de ses envies, volant de

succès en succès. Fêté, applaudi, célébré, chanté partout où il passait,

réclamé par des publics enthousiastes qui l’appréciaient autant pour sa

virtuosité de pianiste et ses compositions brillantes que pour ses qualités

humaines. Il aimait tant ces îles qu’il pensait ne jamais les quitter. Tout lui

plaisait aux Antilles, absolument tout. Les rues pleines de soleil, les

vêtements colorés, la douceur des mœurs, les mélodies créoles, les jolies

filles au regard langoureux, la cuisine, la nature sauvage et splendide, toute

une ambiance qui lui rappelait sa Louisiane natale. Depuis ce printemps 1860,

il s’était à nouveau installé à La Havane, ville qu’il connaissait bien et

appréciait particulièrement. Il y avait retrouvé de nombreux amis et comme

toujours, y avait été accueilli à bras ouverts par la population.

Il se replongea dans l’écriture de l’acte

I de son « Amalia Warden ». Il ne parvenait pas à le finir. Il

buttait sur un dialogue entre la soprano, Amalia, et le roi de Suède, un ténor.

Avec cette interruption aussi… cela fait…

quatre, non, cinq semaines que j’ai été cloué au lit. Et puis maintenant que

j’ai accepté de diriger la troupe du Tacón, je ne vais plus avoir une minute à

moi. Bah, cette compagnie d’opéra… pas ce que j’aurais voulu… il faut dire

aussi avec toutes ces sombres intrigues entre imprésarios. Il y a bien quelques

solistes, les Français et les Italiens surtout, qui sont de bon niveau, mais

les chœurs ! Je crois que jamais je n’arriverai à rien de bon avec de tels

chœurs. Surtout ceux de femmes… qui sont laides avec ça ! Ce n’est

pourtant pas difficile de trouver de belles femmes dans ce pays ! Firmin revint avec la soupe et l’infusion. Une odeur poivrée emplit la pièce. Comme on venait

de frapper à la porte, il alla ouvrir. C’était Nicolás Ruiz Espadero, un vieil ami de Moreau. Firmin

hésita un peu avant de le faire entrer car malgré les injonctions de son

maître, il pensait que cette visite allait le fatiguer.

-

Ce n’est peut-être pas bien raisonnable,

monsieur, vous devriez plutôt vous reposer !

Nicolás, petit homme discret, à la barbe

et à la tenue très soignées, n’osait presque pas entrer. Tout à l’inverse de

Moreau, c’était un casanier solitaire. Il posa son doux regard bienveillant sur

son ami.

-

Je ne veux pas te déranger. Ta santé

s’est-elle rétablie ? Il y a encore deux jours tu étais bien mal. Tu m’as

à peine reconnu.

-

Eh ! Comme tu le vois ! Et me

voilà à nouveau attelé à la tâche. Paludisme, dysenterie et cohortes de médecins

n’ont pas encore eu raison de moi !

-

Tu devrais épargner tes forces. J’ai

vraiment eu peur pour toi. Cette fois, j’ai bien cru…

-

Moi aussi, j’ai bien cru ma dernière heure

arrivée. Mais grâce aux bons soins de Firmin, j’en ai réchappé.

Le regard de Nicolás tomba sur la pile de

journaux.

-

Oh ! Tu as lu… Tu es donc au courant…

Moreau se mit à rire.

-

Ne t’inquiètes donc pas, ce n’est pas la

première fois que les journaux m’enterrent.

-

Non, ce n’était pas pour cela. Mais… donc…

tu n’as pas lu l’article ?

-

Que veux-tu dire ?

-

Eh bien, c’est, enfin… je ne sais pas si…

-

Parle donc, allons ! Inutile de

tourner autour du pot !

Moreau était effondré. Verdi venait de

donner son « Bal masqué », qui avait justement pour thème celui de

son « Amalia Warden ». S’il

ne l’avait pas su à Rome, il aurait cru que Verdi s’était introduit chez lui

afin de l’espionner. En fait ils s’étaient tous deux inspirés du livret

d’Eugène Scribe. Tous ces efforts pour

rien. Toutes ces heures perdues. Il tenta malgré tout de faire bonne figure

devant Nicolás, promettant de créer une autre œuvre dès que possible. D’autant

que le Tacón lui avait alloué un beau budget pour produire ses propres opéras.

Il pensait toutefois que ce ne lui serait pas facile, jamais pour l’instant il n’avait

réussi à dépasser le second acte d’aucun.

Pourtant, il en avait composé des œuvres,

depuis qu’il était dans ses chères Antilles. Même si la multitude de projets

qu’il avait en tête ne s’étaient pas tous concrétisés, il avait énormément

écrit, pour le piano seul surtout, des mazurkas, des polkas, des danses dont

ses « Ojos Criollos » tant plébiscités, puis une symphonie, « La

nuit des Tropiques », et cédant à la mode de l’époque, nombre de transcriptions

d’airs célèbres telle sa « Grande Fantaisie triomphale ». Comme d’habitude il s’était inspiré

d’airs locaux qui l’avaient charmé. Il les avait intégrés à ses compositions en

les réinterprétant à sa façon. Depuis son enfance il avait toujours agi ainsi.

Dès qu’il était impressionné par de nouvelles sonorités, il les mémorisait puis

les reproduisait au piano. Que ce soit un air de « Robert le Diable » entendu à l’opéra où sa mère l’avait

emmené alors qu’il avait trois ans, ou bien les tam-tam des esclaves qui

dansaient au square Congo de La Nouvelle Orléans. Puis venaient des variations,

des improvisations, auxquelles son imagination insufflait des idées neuves afin

de créer une œuvre totalement originale. Depuis qu’il voyageait sa curiosité ne

l’avait pas quitté. Dès qu’il arrivait dans un pays nouveau, il s’imprégnait de

son paysage musical pour en retranscrire les couleurs. Tout l’inspirait. Les

trilles d’un oiseau, la chanson d’un maçon, la berceuse fredonnée par une

lavandière comme la ballade ou le nocturne d’un compositeur célèbre entendu

dans un salon des plus chics. Nourri de toutes ces influences, naissaient sous

ses doigts des compositions atypiques, dont les rythmes nouveaux surprenaient

ses auditeurs.

Par contre, pour pouvoir écrire un opéra

en entier, il lui aurait fallu plus de temps et de calme.

Il reprit sur un ton qu’il voulut

enjoué :

-

Allez, oublions cela. Je vais te montrer

le programme que je prévois pour la saison prochaine.

Moreau commença à se lever, mais comme il

sentit que la tête lui tournait, il demanda à Nicolás de s’emparer des papiers

qui étaient sur la table de son bureau.

-

Voilà. Tu vas sans doute être surpris. J’ai

décidé, comme je te l’avais dit d’ailleurs avant ma maladie, de présenter des

œuvres plus… classiques. J’ai donc choisi « Le jeune Henri » d’Etienne

Méhul, le « Freischütz » de Weber, et « Le Barbier de

Séville » pour la veille de Noël. Oh, il va falloir beaucoup de travail,

car chanteurs et orchestre ne sont pas prêts - surtout ces chœurs de femmes !

- mais j’ai bon espoir.

Nicolás ne répondit rien. Cependant il

paraissait songeur. Moreau devina qu’il avait des critiques à faire.

-

N’hésite pas à me dire ce que tu en

penses. Tu sais que j’apprécie ton avis.

-

Eh bien… tu le sais comme moi… le public

cubain…

-

Allons, ne te fais pas prier, parle

franchement. D’ailleurs, je crois savoir ce que tu vas me dire.

-

Oui, je disais donc… toi qui connais si

bien le public cubain… qui t’adore par ailleurs… lui proposer de telles œuvres…

disons… difficiles, ardues… alors que tu sais bien qu’il préfère des morceaux

plus accessibles, des mélanges, de préférence des airs aux accents locaux,

plutôt que de longs opéras qu’il juge ennuyeux. Rappelle-toi… quand tu étais en

tournée dans les îles avec cette toute jeune soprano, Adelina Patti[5]. Tu n’as pas hésité à te

rendre dans les hameaux les plus reculés et pourtant tu as su t’attirer les

vivats d’audiences les plus frustes en jouant des airs populaires que tous

connaissaient !

-

Bien sûr ! Moreau sourit. On nous

prenait même, Adelina, son père et moi, pour des acrobates ou des magiciens et

l’on s’attendait à ce que l’on sorte des lapins blancs de notre chapeau ou que

l’on virevolte sur un cheval. Or, il est temps désormais d’élever le goût de ce

public. Surtout qu’ici il ne s’agit pas de pauvres paysans de villages perdus

en pleine forêt tropicale mais de la bonne société cubaine. Et pour cela il est

indispensable de lui proposer autre chose. Sinon, jamais il ne sera en mesure

de goûter les sublimes beautés de ces œuvres !

-

Je pense toutefois que tu ferais mieux de

t’adapter à ton audience, comme tu sais si bien le faire. Proposer plutôt tes

propres œuvres, comme « Le Bananier », « La Savane » ou

ton « Caprice espagnol »

qui ont fait ton succès en Europe et sont connues et aimées aussi bien aux

Etats-Unis qu’ici. Enfin, c’est mon point de vue. Tu fais comme tu l’entends.

Soudain Moreau se sentit à nouveau mal. Un

accès de fièvre l’avait repris. Il appela Firmin qui ne put s’empêcher de

gronder son maître. Il se mit à le tutoyer comme il le faisait parfois.

-

Je te l’avais bien dit, c’était trop tôt

pour reprendre tes activités. Tu devrais être au lit.

Nicolás se leva tout de suite pour partir.

Mais avant, il réitéra le conseil qu’il avait donné à son ami deux jours plus

tôt.

-

Firmin a raison (celui-ci hochait la tête

en fronçant les sourcils), tu devrais prendre un vrai repos. Tu devrais

accepter la proposition de José Valdespino qui met à ta disposition la maison

de son habitation sucrière. Au centre de l’île, le climat est plus sain. Tu

seras bien là-bas, la sucrerie n’est pas encore terminée, José ne la mettra en

route que dans quelques mois.

Moreau finit par accepter l’invitation et

dès le lendemain, il quittait le modeste appartement qu’il louait dans un des

vieux quartiers animés de la ville pour gagner la Sierra de Anafe. Après avoir

été secoué pendant sept heures sur de mauvais chemins dans une petite calèche

(dont Firmin avait bien pris garde de relever la capote pour protéger son

maître convalescent de l’ardeur du soleil), il eut le plaisir de découvrir une

magnifique campagne entourée de forêt vierge. C’était un lieu d’une grande

quiétude qui appelait au repos. La maison du maître était basse, elle n’avait

qu’un étage et était bordée d’une large véranda. Tout près poussaient quelques

palmiers et aussi quelques bégonias qui apportaient leurs touches colorées au

paysage. Les trois premières semaines, Moreau se contenta de longues siestes

sur un hamac, d’un peu de lecture et de fumer un cigare de temps à autre,

n’ayant pour compagnie que son domestique et une vieille femme muette qui

s’occupait de la cuisine (et préparait d’excellents plantains frits). Quand il

se sentit mieux, il fit quelques promenades dans la forêt, de bonne heure le

matin, avant que le soleil ne soit trop chaud, sur un petit cheval au pied

suffisamment agile pour éviter lianes entremêlées et troncs moussus renversés.

Il se remit à jouer, le soir, poussant le lourd piano sur la terrasse avec

l’aide de Firmin.

Rapidement une présence féminine lui

manqua. La splendeur de la forêt

vierge, le frais parfum des fougères, le plaisir de cheminer entre les

cléomes et les acajoux, être émerveillé par le plumage multicolore des

oiseaux, être saisi par les notes graves et profondes du campanero, profiter de

ce dolce farniente... Tout cela est certes merveilleux, mais… le serait bien

plus encore si Irène était là, avec moi. Il se demandait encore pourquoi la

belle Irène de los Ríos l’avait quitté sans lui donner aucune explication,

juste avant qu’il ne soit foudroyé par cette crise de paludisme. Etait-elle

partie avec un autre ? Ou alors… Avait-elle appris… au sujet d’Ada ? Il ne le savait pas. Ah Irène, ses beaux yeux noirs, son corps

souple comme une liane. Et sa peau. Ah, sa peau…

-

Vous ne devriez pas fumer autant, monsieur.

C’est votre deuxième cigare ce matin. Certains médecins, comme le Dr Paul

Jolly, assurent que cela aurait un effet néfaste sur la santé.

Moreau mi-agacé, mi-amusé, répondit :

-

Je croyais que tu ne lisais que des

traités dentaires.

-

Oh, pour cela ! Je sais bien que vous

ne voulez pas me croire. Pourtant vous verrez, quand un jour tu me retrouveras

mort avec ma molaire qui aura envahi ma bouche.

Moreau laissa son domestique lui expliquer

pour la énième fois comment, alors qu’il était tout enfant et vivait encore

avec sa mère sur une habitation caféière au Nord de Basse-Terre, un faiseur de

sortilège l’avait envoûté. Depuis, il en était persuadé, une de ses dents ne

cessait de pousser, de pousser, et elle en viendrait à l’étouffer. Il regarda

attentivement Firmin. Il retourna une des feuilles de papier à musique qu’il

tenait en main et entreprit de dessiner son portrait. Un bel homme, ce Firmin. Un grand gaillard, mince, musclé. Il me fait

penser à un autoportrait de Dürer en Christ. Mais un Dürer à la peau métisse et

aux cheveux et à la barbe noirs et frisés. S’il avait pu recevoir une éducation

soignée, il aurait été la coqueluche des salons parisiens. Il aurait connu

autant de succès que le chevalier de Saint-Georges en son temps. Quand on sait

comment il a réussi à apprendre à lire et à écrire le français et également à

jouer du piano et du violon, en cachette du maître de sa mère, une esclave qui

ne parlait que le créole. On ne peut qu’être admiratif. Je trouve d’ailleurs

qu’il se débrouille vraiment bien. Quel dommage. Un destin gâché. Il

n’était pas mécontent de son dessin. Il le montra à Firmin, qui fit un peu la

moue, puis le rangea dans ses papiers.

Après deux mois passés dans ce petit

paradis, Moreau revint à La Havane à la fin de l’été. Malgré l’avis de Nicolás,

il s’entêta à proposer le programme qu’il avait prévu. Ce fut échec sur échec,

notamment la veille de Noël avec ce « Barbier de Séville » qu’il avait eu tant de mal à mettre sur pied. Au bout de vingt

minutes, la plupart des spectateurs avaient quitté la salle, préférant aller

finir la soirée au café du Louvre voisin. Moreau était furieux. Il avait eu

beau se démener, musiciens et orchestre avaient rarement été sur le même tempo.

Des critiques sévères lui firent savoir que, cette fois, il avait vraiment déçu

les attentes de son public.

Quelques jours plus tard, il était invité

au Palais pour une somptueuse fête donnée par le capitaine général Serrano.

Après avoir enchanté l’assistance avec ses « Ojos Criollos » et son « Caprice

espagnol », il aperçut Nicolás dans un coin de la pièce, à demi-caché par

une énorme plante. Dès qu’il parvint à s’extraire du petit groupe d’admirateurs

qui s’était formé autour de lui, il le rejoignit. Il était très étonné de le

voir là, lui qui détestait ce genre de mondanités. Nicolás lui avoua qu’il

n’avait pas pu faire autrement. Il avait déjà refusé trois invitations, il eût

été impoli d’en rejeter une quatrième. Moreau savait qu’il plairait à Nicolás

d’échapper à la foule, il lui proposa de se rendre au jardin. La soirée était

très douce, les fleurs de Mariposas exhalaient de délicates senteurs.

-

Je vais sans doute quitter bientôt mes

chères Tropiques. Tu le sais, quand les affaires ne vont pas comme je

l’entends, j’ai coutume d’aller tenter ma chance ailleurs. Je serais bien allé

au Venezuela, mais avec cette guerre civile... Ou alors au Mexique. Mais là encore

ce n’est pas le moment ! Le pays se bat contre les forces expéditionnaires

espagnoles, britanniques et françaises. Sinon… je rentre en Europe. Reprendre

ma place auprès de Berlioz[6] et de Liszt, comme le dit

ma sœur. Plusieurs me pressent de revenir en France. Comme Pleyel, qui,

parait-il, m’a surnommé le Chopin américain. Mais, il y a aussi, et même surtout,

le problème de mes finances, car, comme tu le sais, il y a ma famille.

Nicolás sourit.

-

Ce n’est guère étonnant ! Quand on te

voit dépenser sans compter. Et puis, tu ne sais pas dire non ! Tu prêtes,

tu donnes, à tous ceux qui te demandent. En tout cas, si tu t’en vas, ta

présence me manquera, nous nous entendons si bien… sur certains points. Nous ne

pourrons plus jouer à quatre mains tes « Ojos criollos ». Et puis… je

n’oublierai jamais ce que je te dois.

Moreau fit un geste de la main pour

signifier que cela n’avait aucune importance.

-

Si, si, sans toi, mes œuvres n’auraient

jamais été publiées à l’étranger. Mais, tu ne m’avais pas dit que…

-

Oui ?

-

Il me semblait que … tu m’as également

parlé… d’une proposition intéressante… aux Etats-Unis.

-

En effet, Max, le frère cadet de Maurice

Strakosch, m’a proposé une tournée. Hum, je ne sais pas si je dois accepter. Il

est vrai que j’ai connu de grands succès dans ma patrie mais j’y ai aussi vécu

de cuisants revers. Tu parlais du peu de goût du public cubain pour les œuvres

classiques ! Dans certaines villes des Etats-Unis, cela est bien

pire encore !

-

Tu pourrais aussi rester ici. Te fixer

enfin. Laisser toute cette activité frénétique et te consacrer à la

composition. Mener une vie simple, tout comme la mienne. Te marier. Tu as bien

été fiancé à un moment, n’est-ce-pas ?

Moreau secoua la tête.

-

Rien de sérieux. Non. Je ne crois pas que

cela me convienne. Pas pour l’instant en tout cas. Et puis, pour faire oublier

cette mauvaise saison au Tacón, ajouta Moreau avec une grimace, j’ai eu l’idée

la nuit dernière de préparer un nouveau concert monstre. Celui que j’ai

donné au printemps dernier a rencontré un tel succès ! Un succès

monstre ! Tous les journaux l’ont plébiscité. Cependant, je le voudrais encore

plus grandiose cette fois-ci.

Nicolás avait l’air perplexe. Trop délicat

pour faire remarquer à Moreau qu’il avait eu raison la dernière fois et que son

ami aurait dû l’écouter, il se permit toutefois d’exprimer ses doutes.

-

Cela va à nouveau te demander un travail

épuisant… Et puis... encore plus grandiose… je ne vois pas comment. La dernière

fois, tu as dirigé plus de six cents musiciens !

-

Plus précisément six cent cinquante

musiciens dont cinquante percussionnistes et quatre-vingts trompettes, en plus

de quatre-vingt-sept choristes ! rectifia Moreau qui adorait citer des

chiffres. Mais ce n’est rien à côté de celui que Berlioz dirigea en août 44 à

Paris.

Son regard devint soudain rêveur comme

s’il assistait à nouveau au formidable spectacle.

-

Te rends-tu compte, mille vingt-deux musiciens !

Deux chefs d’orchestre, cinq maîtres de chant et Berlioz au sommet de tout

cela ! C’était prodigieux !

Nicolás le regardait, un peu inquiet de le

voir si exalté.

-

Hum… Pour ma part, ce n’est pas le genre

de spectacle que je préfère, mais… c’est mon point de vue.

Moreau

se mit à rire.

-

Eh oui ! Je le sais bien, que tu ne

goûtes guère ces éclatants festivals ! Tu aimes ce qui est plus discret. Quant

à moi, je pense qu’un tel évènement me fera retrouver l’entière faveur du

public.

L’affaire devait durer cinq heures et

demie. Quelques courageux seulement endurèrent l’entier supplice, la plupart

ayant fui au bout d’une demi-heure. Le dernier concert monstre que Moreau donna

à Cuba fut une monstruosité sonore. De l’orchestre démesuré qu’il dirigea, dont

quarante pianistes réunis ou plutôt désunis, quatre-vingts trompettes et

tambours - il était même allé embaucher pour l’occasion des musiciens de la

flotte - résulta un tumulte discordant, un désordre bruyant et désagréable.

Je n’ai pas osé le dire à monsieur, car je

ne me permets pas de lui faire des reproches, mais ce concert monstre !

C’est que monsieur aime beaucoup ces grosses machines qui font du bruit. Il en

a pris le goût à Paris, à cause de ce monsieur Berlioz. Il s’est encore une

fois épuisé pour préparer tout cela, passant des heures à réviser des milliers

de pages de copies de partition jusque tard dans la nuit. Je trouve que

monsieur a beaucoup de qualités, mais, il lui arrive de faire de mauvais choix.

De toute façon, comme le dit Voltaire : « Si l’homme était

parfait, il serait Dieu ». Enfin, après cela, monsieur a hésité encore quelques mois, puis… il a

pris sa décision.

[1] « Temps

déchiqueté ».

[2] « Les

yeux créoles ».

[3] « Chiffon

de feuille d’érable ».

[4] Famille

et entourage de L.M. Gottschalk

utilisaient ce seul prénom.

[5] Adelina

Patti (1843-1919) cantatrice italienne, “la Patti” a été l’une des plus grandes

divas de son temps.

[6]

Hector

Berlioz avait été tout particulièrement élogieux, il écrivit, dans « Le

journal des Débats » en avril 1851: « M. Gottschalk est du très petit

nombre de ceux qui possèdent tous les éléments divers de la puissance

souveraine du pianiste […]. Il est musicien accompli. » Les deux hommes entretinrent

une correspondance.

Commentaires

Enregistrer un commentaire